问AI一个问题,它给了你一个特别详细、丰富,看上去好有逻辑的答案。但当我们去核实时,却发现这些信息完全是虚构的。这就是著名的“AI幻觉”现象。

“AI幻觉”指的是AI会生成看似合理但实际确实错误的信息,最常见的表现就是会编造一些不存在的事实或者细节。

造成“AI幻觉”的成因很多,例如:基于统计关系的预测;训练数据的局限性;过拟合问题,即因为记住了太多错误或者无关紧要的东西,从而让AI对训练数据中的噪声过于敏感;有限的上下文窗口;生成流畅回答的设计等等。

那么,当AI会说谎,大家如何避免被“带偏”?技术浪潮中,我们如何守护自己的思辨能力?

中国人民大学新闻学院教授卢家银指出,在知识建构上,AI生成的虚假学术成果,可能扭曲青年对科学方法论的理解,削弱其“假设-验证”的科研逻辑训练。在思维发展上,AI谣言通过算法推荐的“信息茧房”形成逻辑闭环,不利于批判性思维的培养。

北京师范大学教育学部教授、教育技术学北京市重点实验室副主任李艳燕建议,可以把AI看作一位平等对话的智者,通过引导与AI的对话互动,促进个体思维链的形成,并校准认知偏差。这种去权威化的思辨训练,可以帮助我们在与AI的对话中保持独立判断,实现认知跃迁。北京邮电大学马克思主义学院副教授宋林泽认为,AI输出的内容只是一个认知起点,而不是终点。大学生需要主动去验证它的内容,比如查阅权威来源、对比不同观点,甚至直接与领域专家交流。这种验证过程,不仅能帮助我们更全面地理解问题,还能让我们在面对复杂信息时更有判断力。

AI工具研究者田威提到,想要获得准确答案,提问方式很关键。与AI交流也需要明确和具体,避免模糊或开放性的问题,提问越具体、清晰,AI的回答越准确。1.设定边界:“请严格限定在xx年xx期刊发表的研究范围内”;示例:“介绍ChatGPT的发展历程”→“请仅基于OpenAI官方2022-2023年的公开文档,介绍ChatGPT的发展历程”2.标注不确定:“对于模糊信息,需要标注‘此处为推测内容’”;示例:“分析特斯拉2025年的市场份额”→“分析特斯拉2025年的市场份额,对于非官方数据或预测性内容,请标注[推测内容]”3.步骤拆解:“第一步列举确定的事实依据,第二步展开详细分析”;示例:“评估人工智能对就业的影响”→“请分两步评估AI对就业的影响:4.明确约束:明确告诉AI要基于已有事实回答,不要进行推测。示例:“预测2025年房地产市场走势”→“请仅基于2024年的实际房地产数据和已出台的相关政策进行分析,不要加入任何推测性内容”。

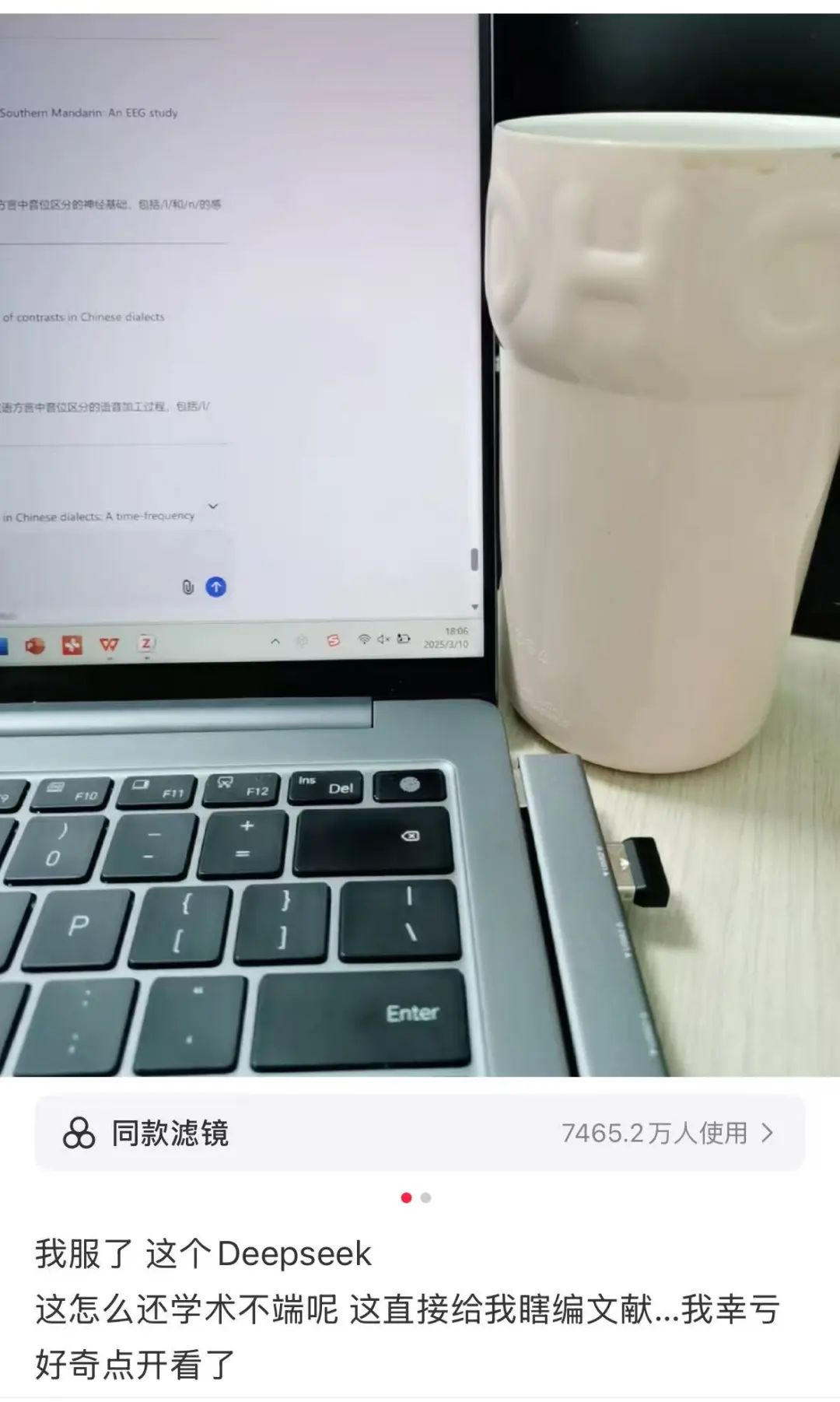

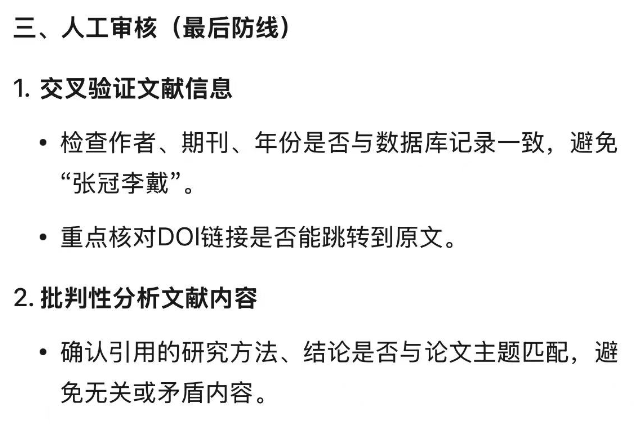

针对如何获得准确答案,AI自己的答案是,可以通过指令约束、工具验证和人工审核三重保障,大幅降低AI虚构文献的风险。值得注意的是,“人工审核”被AI自己认为是“最后防线”。专家提醒,“AI幻觉”并非没有好处,有时候与其把它当成缺陷,不如把它看作创意的源泉。在写作、艺术创作或头脑风暴时,这些“跳跃性思维”反而可能帮我们打开新世界的大门。“AI幻觉”的本质是,AI在知识的迷雾中,有时会创造出看似真实,实则虚幻的“影子”。但就像任何工具一样,关键在于如何使用。归根结底,在这个AI与人类共同进步的时代,重要的不是责备AI的不完美,而是学会与之更好地协作。

来源:中国青年报(ID:zqbcyol 整理:陈垠杉)综合《中国青年报》(2025-03-28 05版 见习记者:许子威 记者:任冠青)、科普中国、网友评论等

本期编辑:胡程远、林帆

觉得好看,请点这里↓↓↓

本篇文章来源于微信公众号: 人民日报

微信精选 | 微信素材库

微信精选 | 微信素材库